広告

動詞のグループ分けがわかりません。

国語で習った「五段活用」とかが関係しているみたいだけど・・・

学習者に聞かれてもどう説明すればいいかわかりません。

おしえてください。

こんな疑問にお答えします

この記事の内容

- 【瞬時にできる】動詞のグループ分け

- グループ分けの教え方のポイントとコツ(ます形・辞書形から)

この記事の信頼性

- 2012年日本語教師養成講座420時間修了

- 日本語教育能力検定試験 合格

- 2019年~現役オンライン日本語教師

この記事を読めば、動詞のグループ分けをマスターできます!

検定試験対策本のグループ分けの説明は少し複雑ですよね。

教師も、学習者と同じシンプルな分け方を理解すればOKです。

日本語教育の動詞とは

まずは、日本語教育の動詞の扱い方についでです。

- 動詞を3つのグループに分ける

- 「五段活用」や「上二段活用」などの表現は使わない

- 動詞の数の多さは 1>2>3 グループの順

では、どうして動詞のグループ分けが必要なのでしょうか?

学習者は、こんな疑問を持っています

「着る」は「着ます」と言うのに、「切る」は「切ります」です。

どうして「切ます」じゃないの?

え?どうしてかな?切るは「五段活用」?着るは「上二段活用」かな?えっと、、

もっとシンプルに教えられる方法があるよ、ふふふ。

学習者が間違いやすいポイントでもあるので、ぜひ身に付けましょう!

動詞のグループ分けをマスターするだけで、授業に自信が持てますよ。

日本語教師が瞬時に動詞グループを見分けるコツ

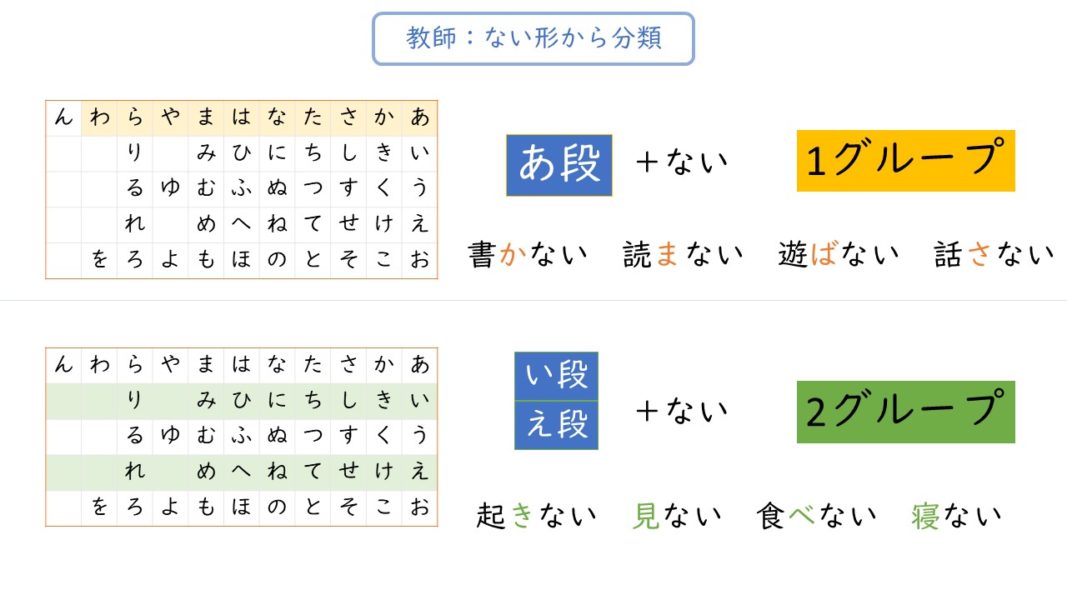

教師は「ない形」から判断しましょう

- 「する」と「来る」⇒3グループ動詞

- 動詞を「ない形(~ない の形)」にする(ex 食べない 書かない)

- 「ない」の前の文字で見分ける

3グループ動詞は「する」と「来る」だけです。

3グループ以外は、「ない形」にして判断します

- 「あ段+ない」⇒ 1グループ

- 「い段+ない」or「え段+ない」⇒ 2グループ

「書く」⇒「書かない」⇒「あ段+ない」⇒ 1グループ

「食べる」⇒「食べない」⇒「え段+ない」⇒ 2グループ

ない形の前が「あ段」なら1グループ。それ以外は2グループと覚えちゃいましょう!

動詞グループの見分け方:教え方のポイント

次は学生さんに教える方法です。

まず、教える前に確認しましょう!

- 3グループは「来る」と「する」の2つだけ!

- 50音表(あいうえお表)を用意する

- 「ます形」or「辞書形」どちらから見分けるかは、使用テキストによって違う

- 例外は一度に2~3個だけ提示する

まずは3グループは2つだけだから、覚えてね!と伝えましょう。

その後、1グループと2グループを見分けます。

「い段」や「え段」と口で言うより、50音表を見た方が早いです。

「ます形」か「辞書形」どちらから分類するかは、テキストによって違います。

定番の「みんなの日本語」は、ます形から分類しています

それから、グループ分けの規則には例外もあります。

例外はたくさん提示すると混乱します。

一度に2~3個までにしましょう。

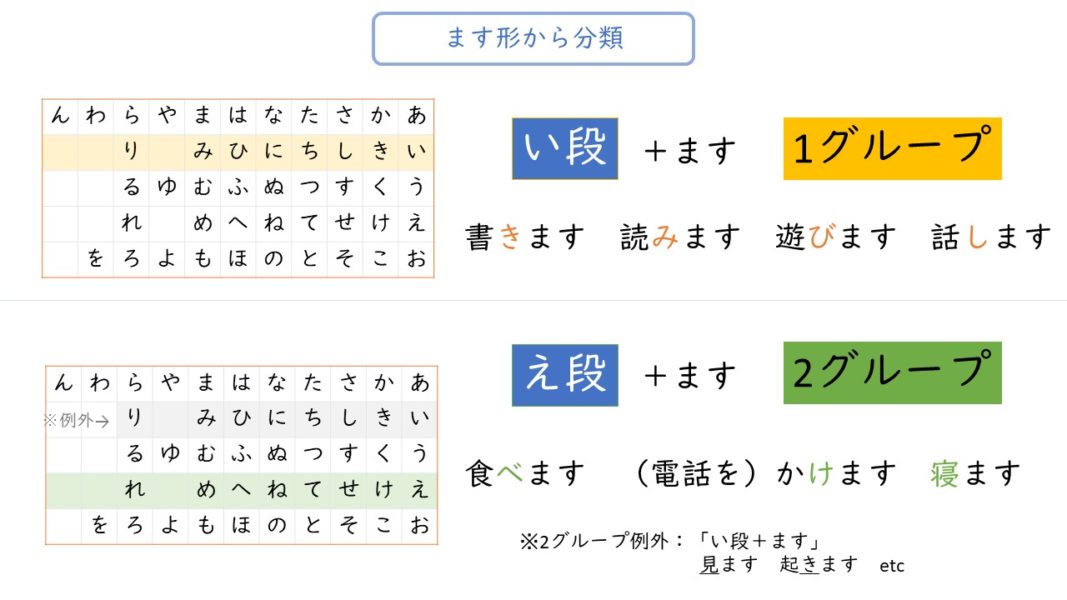

①ます形から分類:「ます」の前の文字は?

- 「い段+ます」⇒1グループ

- 「え段+ます」⇒2グループ(★例外:「い段+ます」)

「書きます」⇒「い段+ます」なので、1グループです。

「食べます」⇒「え段+ます」なので、2グループです。

1グループ⇒2グループ⇒2グループの例外 の順で教えるとわかりやすいです。

ルール通り⇒ルール通り⇒例外 の順ですね

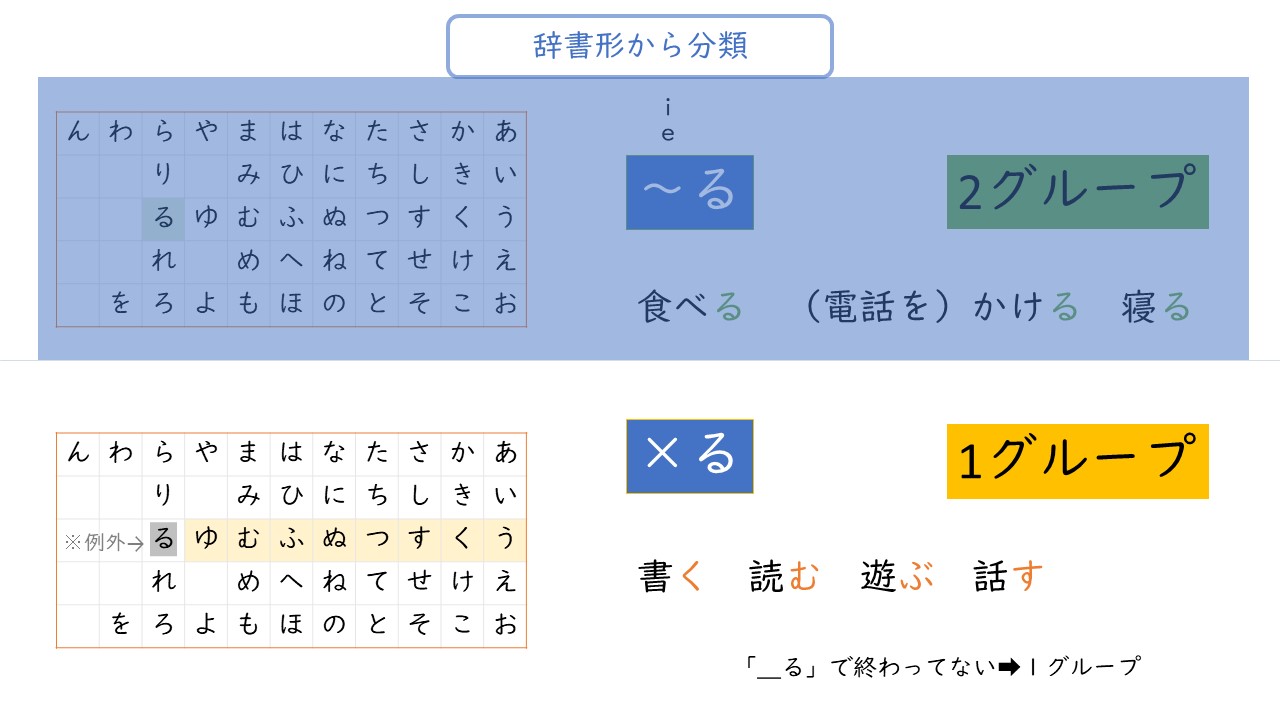

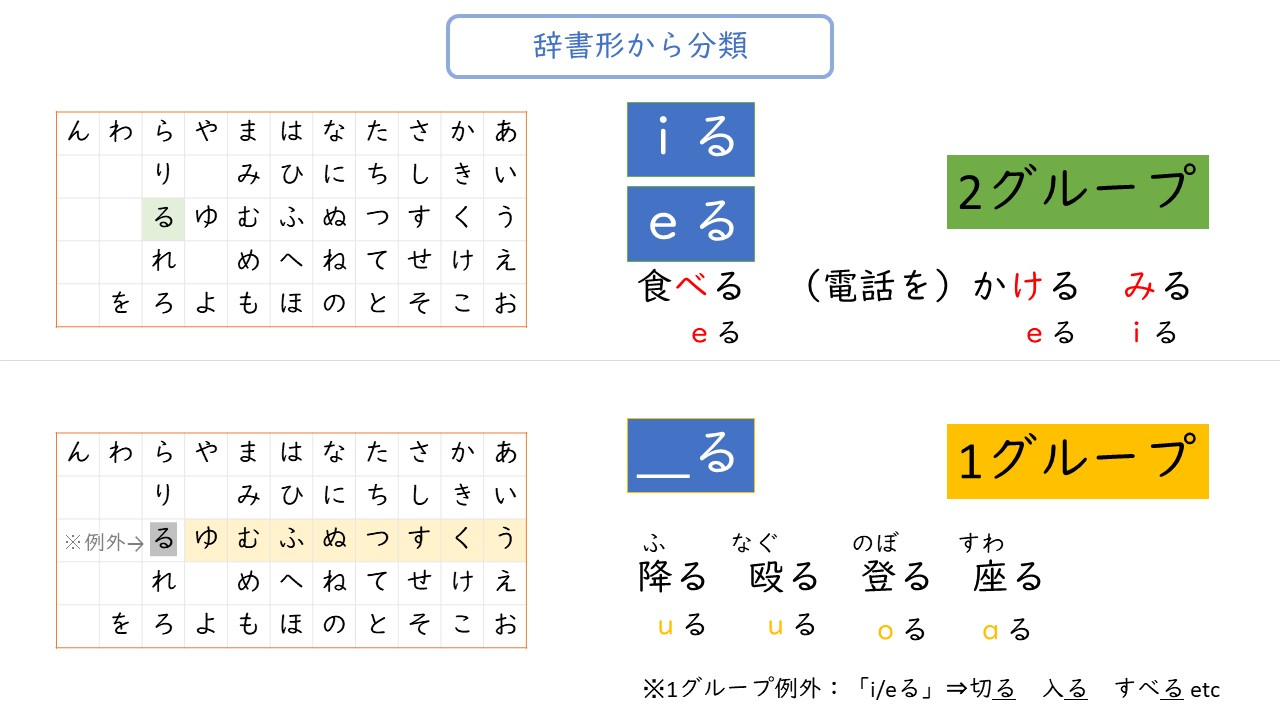

②辞書形から分類(1):最後の文字に注目!

動詞が「る」で終わるかどうかで分類します。

- 「_る」以外で終わる⇒ 1グループ

「書く」⇒「く」で終わっているので、1グループですね。

「読む」⇒「む」で終わっているので、1グループですね。

「る」以外で終わる動詞は、1グループなんだね!

辞書形から分類(2):「_る」の見分け方

「_る」で終わる1グループもあります。

そんな時は、こう判断します。

- 「-iる」「-eる」で終わる ⇒ 2グループ

- 「-iる」「-eる」以外で終わる ⇒ 1グループ (※例外あり!!)

「-iる」と「-eる」について

★「-iる」か「-eる」で終わるのは2グループです。

★「-iる」か「-eる」以外の「_る」で終わる動詞は、1グループです。

でも、例外もあります。

「滑(すべ)る」は「-eる」ですが、1グループです。

「切(き)る」も「-iる」ですが、1グループなんです。

くう!!これが、噂の例外か・・・!

例外は悩ましいですよね。でも大丈夫です!

例外が出てきた時に、その都度、気をつけて覚えればいいんです!

まとめ:日本語教育の動詞のグループ分けは国語よりシンプル

- 動詞のグループは3つ

- 3グループは「する」と「来る」だけ!

- 動詞の多さは 1>2>3グループ

- ルール通り ⇒ 例外 の順で教える

- 学校の国語で習ったものは一度忘れてOK!

動詞のグループ分け、一人でできそうですか?

見分け方を知っているだけでも、授業に自信がもてます!

大切なのは、「学習者にどう伝えるか」です。

シンプルにわかりやすく理解してもらえるといいですね!

基本的な動詞の活用形についてはこちら↓

日本語教育を勉強したら、未経験でも働けるオンラインスクールがおすすめ!

コメント一覧

動詞が、そもそも1・2・3のどのグループに分類されるか、わからない生徒に、「【ない形】を考えたら、すぐわかるから良い方法だよ」って教えている先生がいる。その先生は、当コラムを見て、ひらめいたようだが、本末転倒だ。

Twitter でもツイートを参考にさせていただいています「台湾で日本語を教える毎日」の佐藤です。

わたしは長らく「ます形」からの動詞変化だけを教えて来たのですが、最近オンラインで教えるようになり、「辞書形」からの動詞の分類法を知りたいという学習者が現われ、教師自身もきちんと理解、整理できて、かつ学習者にも提示できる参考資料がないかを探していて、こちらに辿り着きました。

図表も非常にわかりやすく、参考にさせていただいたのですが、一点だけ気がついたことがあるので、こちらでお伝えします。

佐藤先生、こちらこそいつも参考にさせていただいてます!

ブログ読んでくださりありがとうございます^^

先生がお気づきになった点、ぜひ教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします

前回のコメントに続けて、「気がついたこと」も書いたつもりだったのですが、なぜか残っていなかったようで、失礼しました。(コメントの文字制限?)

「辞書形から分類(2):「_る」の見分け方」の図で、下の方に「1グループ例外」として「作る」が挙げられていますが、「作る」は、(Tsukuru)で、図が説明している「i/eる」の例外には当てはまらないのでは…。

わたしは、chasoさんの図表を参考にしながら、例外の代表例として、代わりに初級でよく出てくる「入る」(hairu)を挙げておこうかなと考えているところです。

うわああ~本当ですね!ありがとうございます!!!全く気づきませんでした(´;ω;`)

先生のアイデアをお借りして、「入る」に差し替えました。

本当にありがとうございます。

勉強になりました、ありがとうございます。

日本に来てからずっと日本語を勉強しましたが、未だによくわかりません。

これからも「ちゃそ」先生のblogを拝見しながら、日本語を勉強します。

また、よろしくお願いします。

ありがとうございます!^^すごくうれしいです!

私もまだまだ未熟なので、頑張って勉強していきます。

こちらこそ、よろしくお願いします