広告

オンライン日本語教師のちゃそです!

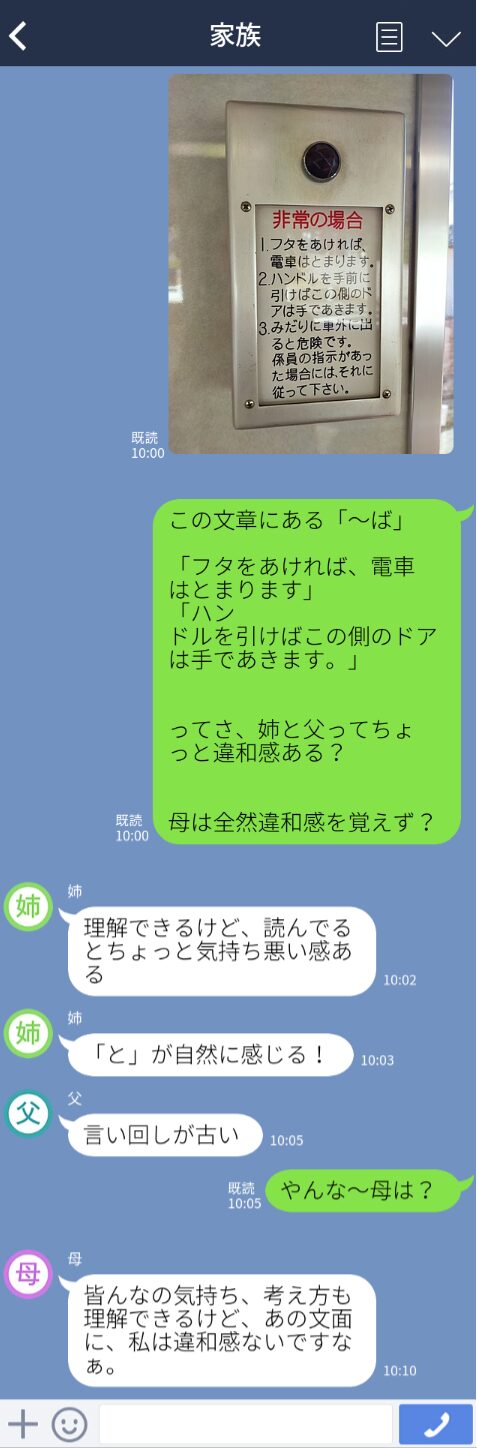

先日、電車に乗っているときに、こんな掲示を見かけました

非常の場合

1.フタをあければ、電車はとまります。

2.ハンドルを手前に引けばこの側のドアは手であきます。

3.みだりに車外に出ると危険です。 係員の指示があった場合には、それに従って下さい。

この文章を読んで、正直なところ違和感を覚えました。

文法的には正しいのは分かります。

でも、なんというか…「この『ば』の使い方、私はできないな」と感じたんです。

車内が空いていたので、思わず写真を撮りました!

実は以前、養成講座で「関西人は『~ば』より『~たら』を使う」と習ったことがあります。

たしか風邪薬のCMで、風邪っぽい人に向かって「バファリン飲めば?」というCMがあって。

関西出身者はそれが冷たく感じる!という話でした。

私やったら、「バファリン飲んだら?」って言うわー!

また、以前ハイキューのセリフ「おれがいればお前は最強だ」を使って「~ば」を調べたときも

なんとなく理解はできたつもりでいたけど、なんだかモヤモヤが残っていました。

今回こそ、このモヤモヤを解消したい!と思い、もう一度じっくり調べてみることにしました。

悩んだり思いついたりしたことをそのまま書いているので、よかったら一緒に考えながら読んでみてください♪

自分ならどう書く?と考えてみた

まず、「私が自然に感じるのはどんな表現か?」を考えてみました。(あくまでも「私が」です)

「ば」を「と」に変えてみた

非常の場合

1.フタをあけると、電車はとまります。

2.ハンドルを手前に引くとこの側のドアは手であきます。

3.みだりに車外に出ると危険です。 係員の指示があった場合には、それに従って下さい。

これなら自然に感じる!と思えました

「ば」→「たら」に変えてみた

非常の場合

1.フタをあけたら、電車はとまります。

2.ハンドルを手前に引いたらこの側のドアは手であきます。

3.みだりに車外に出ると危険です。 係員の指示があった場合には、それに従って下さい。

いけそうではあるけど、まあちょ~っと電車内の案内にしては軽い感じがするかな?と思いました。

(私の直感ですが)

会話として直接話しているならアリかなと思いました。

なので、文体の問題(書き言葉か話し言葉かの差)かな?と考えることにしました。

家族に聞いてみた

一旦「たら」は後で考えるとして、「ば」か「と」かは関西人の感覚の問題なのか気になり、家族にLINEで聞いてみることにしました。

うちは4人家族。父、母、姉、私です。

母は東京出身で、あとは関西出身です。

LINEを送ってみるとちょっとおもしろい結果に…

姉(関西出身): 「理解できるけど、読んでるとちょっと気持ち悪い感ある」 「『と』が自然に感じる!」

父(関西出身): 「言い回しが古い」

母(東京出身): 「皆んなの気持ち、考え方も理解できるけど、あの文面に、私は違和感ないですなぁ。」

東京出身の母だけ、違和感なしと答えました!

やっぱり地域差がありそう…?!

「ば」と「と」の違いは何だろう?

でも、単に『関西人は「~ば」に違和感を覚えやすい』で終わらせたくない。

なぜ「ば」が使われているのか、その理由をもっと理解したい!

まず「ば」について調べてみるたところ、『日本語誤用辞典』にはこう書いてありました。

「ば」は後件(主節)が実現するための条件を提示する。 「右側を歩けば、危険だ。」より「右側を歩けば、安全だ。」の方が収まりがいいと感じられるのは、「安全であるための条件は右側を歩くことだ」という内容が、「ば」の意味用法に適っているからである。

引用:日本語誤用辞典p614

「ば」は望ましい結果(安全)を実現するための条件を示すんだね!

さらに

「ば」の文は、前件に適切な助言内容を含めて助言する場合に適している。(略)

1.<コインランドリーで>

見知らぬ人:このふたの開け方は…。

学習者:あ、このハンドルを上へ上げればいいんですよ。引用:日本語誤用辞典p616

助言…「こうすればいいですよ」ってアドバイス・教えるときに使えるんですね。

電車内の掲示は、非常時に安全に逃げるための方法を教えてくれている。

だから「ば」を使っているのか!

「と」についても、調べてみました。

一般的、客観的な条件と結果の関係を表す。「押すと出る」のように、必ず起こる、引き続いておこることを表す。

引用:日本語誤用辞典p453

「XとY」は「こうすると、こうなる」という、ひき続いて起こることを表しています。

「XばY」は「Y」に望ましい結果(安全)がくるとありました。

「XとY」は「Y」には引き続いて起こることを言っているだけなので、良いことでも悪いことでも続けられる表現ですね。

私がXで投稿したところ、T助教(@forest_reading)がこんなコメントをくれました!

私は、こういう「ば」の使い方をもっと理解したい!とにかく「ば」に疎い! pic.twitter.com/jQrbL30yKd

— ちゃそ@オンライン日本語教師 (@chaso_japanese) November 10, 2025

1も2もどっちも言えちゃいますよね。非常事態に「こうすればいいですよ!」のニュアンスか!急くな!やばい!全部「と」でいいのに、そのほうが安心感ありますw。後件が否定的なことは「と」のほうがいいから、これは3がぴったしで〜と危ない!って言ってるんですね。やばいやばい

— T助教 (@forest_reading) November 10, 2025

つまり、「ば」は安全のための助言をしている

「と」は引き続いておこることを説明しているってことだね

“非常事態に「こうすればいいですよ!」のニュアンス”!なるほど

「Xば←Y」「Xと→Y」矢印の向きが違う!

さらに、ひまっこさん(@TeachingNihongo)が引用リプで教えてくれました。

フタを開けると電車は止まります。

— ひまっこ (@TeachingNihongo) November 11, 2025

「フタを開ける→電車は止まる」

場面転換を表すけど

フタを開ければ電車は止まります

「フタを開ける←電車は止まる」

「ば」は後件になるための条件だと教授が。非常時に電車止めたい!どうする?フタ開ける!みたいな… https://t.co/bOZEHnFV4S

フタを開けると電車は止まります。 「フタを開ける→電車は止まる」場面転換を表すけど

フタを開ければ電車は止まります 「フタを開ける←電車は止まる」

「ば」は後件になるための条件だと教授が。非常時に電車止めたい!どうする?フタ開ける!みたいな…

ほおおおおおお!これだ!!!矢印の向きが逆か!

「XとY」は:X→Y

- 「フタを開ける → 電車は止まる」

- 単に操作・使用方法や手順を説明している

電車やドアの操作方法について説明する

→「フタをあけます。そうすると、その後、電車が止まります。」

→「フタをあけたとき何が起こるのか」という説明

「XばY」は:X←Y

- 「フタを開ける ← 電車は止まる」

- 「電車を止めるためには?」という問いへの答え

非常時に「電車を止めたい!どうしよう!」って人にアドバイスする:

→「フタをあけてね、じゃあ、電車が止められるから」

→「フタをあければ←電車はとまります」

文法的にはどちらもOKだけど、伝えたいこと・状況が違うわけです。

チェックポイント

「ば」:非常時に想定される混乱を予想して、電車の止め方、ドアの開け方をアドバイスしている

「たら」との違いは?

は、最初に保留にした「たら」はどうでしょうか?

『たら』は電車内の案内にしては軽い感じがするから、文体の差かな~?と仮説を立てていました。

「~たらいいですか」と「~ばいいですか」

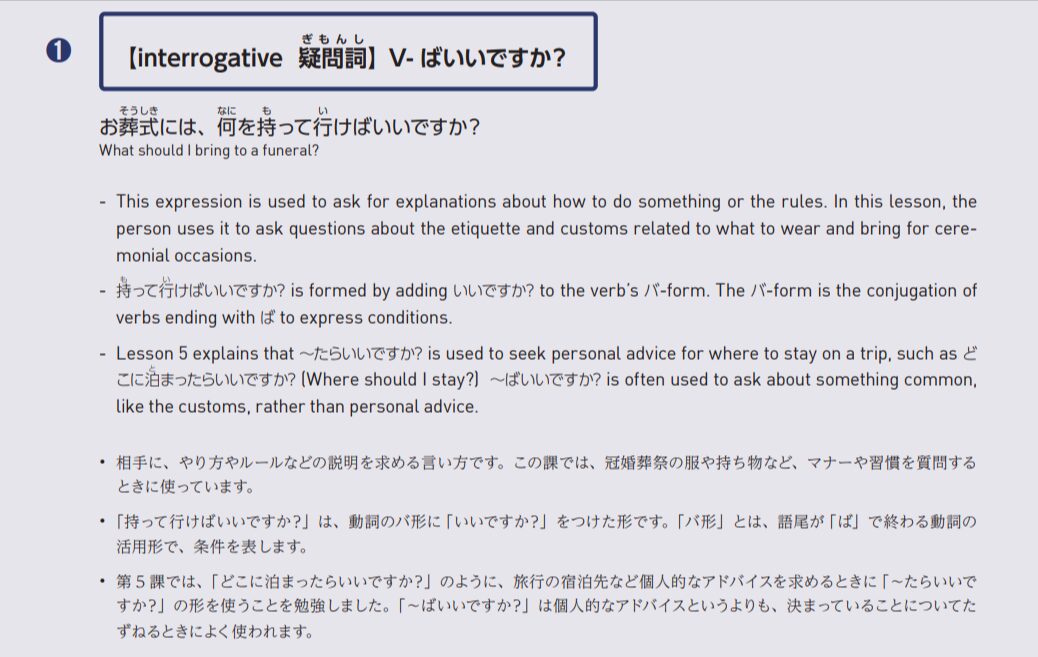

いろどり初級2 第10課『どんな服を着て行けばいいですか?」で、日本の結婚式やお葬式のマナーについて質問する内容で「~ばいいですか?」が出てきます。

文法ノートには「~たらいいですか?」との違いについてこう書いてあります

第5課では、「どこに泊まったらいいですか?」のように、旅行の宿泊先など個人的なアドバイスを求めるときに「~たらいいですか?」の形を使うことを勉強しました。

「~ばいいですか?」は個人的なアドバイスというよりも、決まっていることについてたずねるときによく使われます。

引用:いろどり生活の日本語

とあります。

また、日本語誤用辞典では

誤)<人に薦める>この本を読んだら分かりますよ。

正)この本を読めばわかりますよ。

—(中略)—

「たら」で誤りではないが、突き放した感じがする。「ば」は助言に用いられることが多く、次のような場合も「たら」や「と」と比べて、「ば」の方が、助言として、より丁寧で適切に感じられる。

例)

A:道がわからないんですけど・・・。

B:a. ああ、この道をまっすぐ行けばいいですよ。

b. ああ、この道をまっすぐ行ったらいいですよ。

c. ああ、この道をまっすぐ行くといいですよ。引用:日本語誤用辞典p360-364

また

「ば」は書き言葉的であり–(中略)–

「ば」の文は、前件に適切な助言内容を含めて助言する場合に適している。引用:日本語誤用辞典p615-616

つまり

- 「ば」の方が助言として、より丁寧で適切に感じられる

- 「ば」は書き言葉的である

だから、電車内の非常時の助言の掲示として適しているんですね!

※ただ、私個人としては関西人だからでしょうか

「たら」より「ば」を使ったほうが助言として丁寧という感じは正直わかりにくいです…

でも「~ば」の方が硬い感じなのはわかるから、電車内の掲示なら「たら」は使わないよねとは思う!

気をつけたいこと

一般的な日本語では「ば」は丁寧な助言として使わあるとありましたね。

ですが、関西人は日常会話では「ば」より「たら」をよく使うので、逆に冷たく・よそよそしく感じることがあります。

この記事がおもしろかったんですが、【「たら」「れば」は「たら」で統一】によると

大阪の若者は「たら」と「れば」のどちらも圧倒的に「たら」を選択するそうです。

今回の経験を通して、私は「~ば」に違和感を覚えたら、すぐに「間違っている」と判断せず

一度その使われ方をちゃんと調べてみようと、強く思いました。

まとめ

今回見た電車内掲示の文では、「ば」「と」「たら」どれを使っても文法的には正しい日本語です。

でも、伝えたいニュアンスが違います。

「ば」「と」「たら」の違い

| 矢印の向き | 機能 | 適した場面 | |

| ば | Xば←Y | 後件を達成するための条件・助言 | 決まっていることの助言、 書き言葉的 |

| と | Xと→Y | 客観的な因果関係・結果 | 操作説明、一般的な説明 |

| たら | Xたら→Y | 仮定的な条件・結果 | 個人的アドバイス、話し言葉的 |

電車内の正式な掲示であり、非常時の問題解決のための助言なので、「ば」が最適だったのです。

私は日常であまり「ば」を使わないのでモヤっとしてしまいましたが、その理由がわかってスッキリしました!

言葉の使い分けって、本当に奥が深いですね~!

ポストを引用させていただいた、T助教、ひまっこさん、ありがとうございました✨

とても勉強になりました!